L’arte nei Regimi Totalitari: Tra Propaganda e Pura Estetica

Quando l’arte diventa uno strumento di potere, può ancora essere considerata pura espressione creativa? Questa domanda ci catapulta nel cuore oscuro dei regimi totalitari del XX secolo, dove l’arte non era solo un mezzo di espressione ma diventava un potente strumento di propaganda politica. Esploriamo come, in questi contesti, l’arte sia stata manipolata per servire gli scopi del regime, e cerchiamo di capire se dietro a questa facciata si nascondessero sprazzi di genuina ricerca estetica.

- Introduzione: L’arte come arma

- Studi di caso: Germania Nazista, URSS, Fascismo Italiano

- Gli artisti sotto il regime: Complicità e Resistenza

- Simboli di Potere e Iconografia

- L’eredità controversa: Riflessioni e Impatto culturale

Introduzione: L’arte come arma

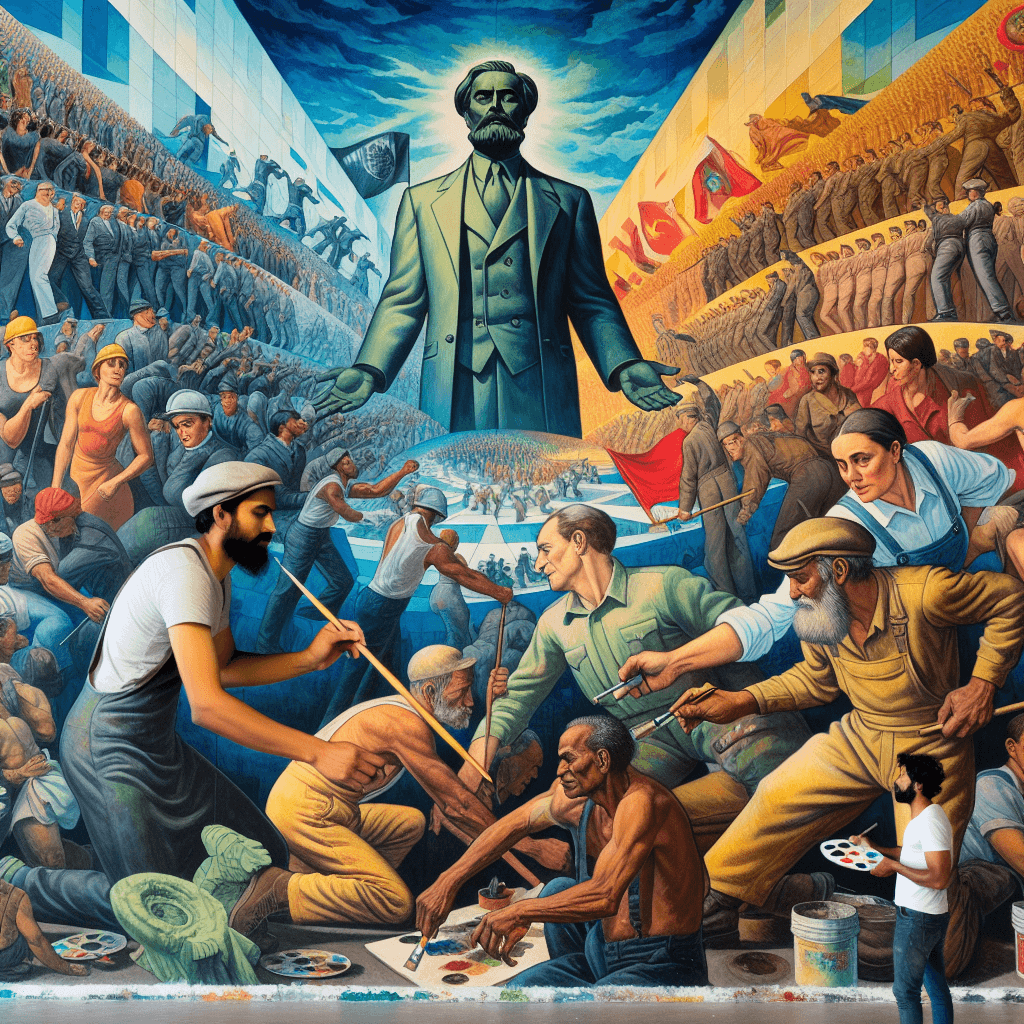

In un regime totalitario, l’arte è spesso trasformata in uno strumento di propaganda. Questo fenomeno non è solo una manipolazione grossolana, ma un’abile e sofisticata rielaborazione della cultura visiva esistente per servire scopi specifici. L’arte diventa così un veicolo attraverso il quale il regime comunica i suoi ideali, plasmando l’opinione pubblica non solo attraverso discorsi e leggi, ma anche attraverso immagini potenti e simboliche.

La potenza visiva dell’arte in questi contesti non può essere sottovalutata. Essa agisce su livelli emotivi e psicologici, rafforzando il mito del leader e del partito, e creando un’immagine idealizzata della realtà che spesso non ha riscontro nel quotidiano vissuto dai cittadini.

Un esempio lampante di questa dinamica si può trovare nella Germania Nazista, dove Adolf Hitler, un pittore fallito, aveva una visione precisa del ruolo dell’arte nel Terzo Reich. Le opere dovevano esaltare la forza, la purezza razziale e i valori tradizionali, espellendo contemporaneamente tutto ciò che era considerato “degenerato”.

Studi di caso: Germania Nazista, URSS, Fascismo Italiano

La Germania Nazista utilizzava l’arte per forgiare un’identità culturale che esaltasse i valori ariani e denigrasse quelli ebraici e bolscevichi. Opere come quelle di Arno Breker e Josef Thorak erano pervase da un’estetica neoclassica, utilizzata per evocare ideali di purezza e perennità.

In URSS, sotto Stalin, l’arte doveva riflettere e promuovere i valori del socialismo. Il realismo socialista non era solo uno stile artistico, ma una norma di stato che definiva esattamente cosa potesse e dovesse essere rappresentato. Artisti come Aleksandr Deineka e Vera Mukhina furono maestri nel mostrare il volto umano e eroico del comunismo, idealizzando lavoratori e contadini come giganti sovrumani.

Il regime fascista in Italia, guidato da Benito Mussolini, promosse un’arte che riflettesse la grandezza del nuovo Impero Romano. Monumenti come l’EUR a Roma sono esempi di come l’architettura fosse utilizzata per costruire un legame visivo tra il passato imperiale di Roma e il presente del regime fascista.

Per maggiori informazioni, visita il sito di RAI Cultura.

Gli artisti sotto il regime: Complicità e Resistenza

Non tutti gli artisti, tuttavia, accettarono passivamente il ruolo di propagandisti del regime. Alcuni, come Käthe Kollwitz in Germania o Renato Guttuso in Italia, usarono la loro arte come forma di resistenza, critica e denuncia delle atrocità del loro tempo.

Questi artisti rischiavano la vita e la libertà per creare opere che potessero comunicare la verità di ciò che stava accadendo, spesso in modo velato o simbolico per evitare la censura. Le loro opere sono testimonianze potenti dell’oppressione e della resistenza umana, elementi che ci ricordano la complessità dell’arte in tempi di dittatura.

Simboli di Potere e Iconografia

L’uso di simboli specifici per rafforzare il potere del regime è una costante nei contesti totalitari. La svastica nazista, la falce e martello sovietica, e il fascio littorio italiano sono diventati più che semplici simboli; erano potenti strumenti iconografici che permeavano ogni aspetto della vita quotidiana, dall’arte alla pubblicità, dai manifesti ai film.

Questi simboli, spesso inseriti nelle opere d’arte, fungevano da promemoria costante del potere e della presenza del regime, intesi a creare un senso di inevitabilità e di eternità del potere in carica.

L’eredità controversa: Riflessioni e Impatto culturale

L’arte prodotta sotto regimi totalitari continua a provocare dibattiti accesi. Da un lato, ci sono coloro che vedono queste opere esclusivamente come strumenti di propaganda e quindi non meritevoli di considerazione artistica. Dall’altro, ci sono coloro che sostengono che, nonostante le circostanze della loro creazione, queste opere possiedono un valore estetico intrinseco e sono parte integrante della storia dell’arte.

La discussione è complessa e sfaccettata, riflettendo la tensione tra l’intenzione dell’artista e l’uso dell’arte come strumento di potere. Ciò che è indiscutibile, tuttavia, è che l’arte dei regimi totalitari ci offre uno spaccato unico e profondamente emotivo di un’epoca buia della storia umana, un’epoca in cui l’arte non era solo contemplazione ma era carica di un potere trasformativo e, spesso, terribile.

Esaminando queste opere, non possiamo fare a meno di riflettere sul potere dell’arte stessa e sulle responsabilità degli artisti e dei governi nel plasmare le società. L’arte nei regimi totalitari ci insegna che, anche nei momenti più bui, la ricerca della bellezza, della verità e dell’espressione non può essere completamente soppressa.